Il loro nome non tragga in inganno. Come molti già sapranno, infatti, i chiodi di garofano nulla hanno a che vedere con il ben noto fiore, il garofano comune (Dianthus caryophyllus) simbolo di promessa di matrimonio, pegno d’amore e della Passione di Gesù.

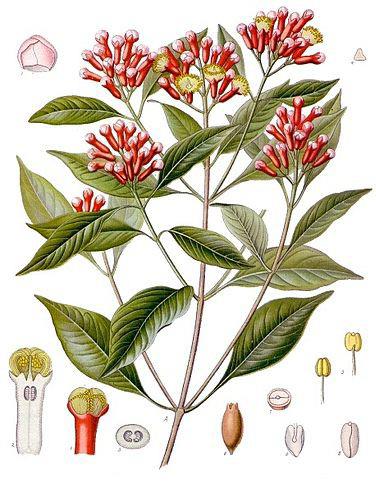

I chiodi di garofano derivano invece dai boccioli fiorali, raccolti ed essiccati, dell’Eugenia caryophyllata (sin. Syzygium aromaticum, Caryophyllus aromaticus,Eugenia caryophyllus), albero sempreverde appartenente alla vasta famiglia delle Myrtaceae. Originario delle Molucche e diffuso spontaneamente nelle Isole Reunion, Antille, Madagascar e in Indonesia, oggi viene coltivato in molte aree tropicali: Antille, Africa orientale, Cina e Zanzibar, l’isola africana “delle spezie” e maggior produttrice mondiale per la quale rappresenta la migliore risorsa economica.

Fiori di Eugenia caryophyllata

Alto 10-15 m mostra una chioma tondeggiante, foglie ovato-lanceolate, opposte, di color rossastro da giovani che diventano con il passare del tempo di una tonalità verde scuro; viste in trasparenza mostrano numerosi puntini traslucidi, ricchi di olio essenziale. I fiori sono riuniti in corimbi ad ombrello: da un lungo calice rosso acceso sboccia un fiorellino bianco, dall’aspetto piumoso; ai fiori seguono piccole bacche rossastre. Una volta essiccati i singoli fiori assumono una forma che ricorda vagamente quella di un garofano, da qui il nome della famosa spezia. Ogni singolo chiodo di garofano è formato dal lungo calice gamosepalo, formato da 4 sepali e da 4 petali ancora chiusi che formano la parte tonda centrale. La prima raccolta dei bocci (che viene effettuata a mano in tarda estate ed in inverno) si ha dopo 6-8 anni dalla piantagione dell’albero, che poi produrra’ circa 34 chili di prodotto essiccato all’anno.

Boccioli essiccati

I boccioli essiccati hanno colore bruno e consistenza legnosa, si utilizzano interi, oppure vengono macinati, preferibilmente appena prima dell’utilizzo, per evitare la dispersione degli oli aromatici: emanano infatti un profumo forte, dolce e fiorito, con una punta di pepato e di “caldo”, mentre il gusto può ricordare quello degli infusi di carcadè. Ricordiamo ancora che i chiodi di garofano non vanno confusi col pepe garofanato, altrimenti noto come pimento, altra spezia ricavata dai frutti essiccati della Pimenta dioica, albero sempreverde, anch’esso della famiglia delle Myrtaceae e originario della Jamaica, importato da Cristoforo Colombo in Spagna pensando che fosse pepe.

Molto diffusi in Oriente i chiodi di garofano erano già utilizzati nella Cina di 2200 anni fa per le loro proprietà medicamentose. Il Meyers, antico segretario della legazione britannica a Pechino, potè assodare come essi fossero già citati da diversi scrittori cinesi, alcuni secoli prima di Cristo. Lo stesso riferì come gli ufficiali della corte usassero masticare alcuni chiodi di garofano prima di presentarsi al loro sovrano, affinchè il loro alito fosse gradevole. I cinesi chiamavano queste spezie col nome di “spezie a lingue di uccelli”, mentre oggi il loro nome volgare “Ting-hiang” vuol dire chiodi-profumo o chiodi-spezie. La medicina moderna ha confermato la validità di questa tradizione utilizzandone l’essenza nei disinfettanti orali.

In Occidente tracce di questa spezia risalenti al XVIII secolo a. C. sono state ritrovate in Siria, ma le sue proprietà farmacologiche e aromatiche vennero ignorate a lungo da greci e latini. Sembra che furono gli Arabi nel IV sec. ad introdurla, esaltandone il valore e la provenienza mitologica ed è del VI sec. la prima testimonianza archeologica, rinvenuta in Alsazia, in una tomba contenete una piccola scatola d’oro racchiudente due chiodi di garofano. Il mito di questa spezia crebbe con il tempo, come il loro valore: nel Medioevo veniva consigliata per combattere dolori frequenti e comuni, come il mal di testa o il mal di denti, e una manciata di chiodi di garofano poteva valere anche mezzo bue o un montone.

In Europa arrivò tramite la “via dell’incenso” e Dante ne dà una preziosa testimonianza, condannando il comportamento scialacquatore di un ricco senese del Duecento:

“… e Niccolò che la costuma ricca

del garofano prima discoperse

nell’orto dove tal seme s’appicca;

e tra ‘ne la brigata in che disperse”

(Inf. XXIX, 127-129)

I versi si riferiscono ad un gruppo di dodici ricchi senesi, tra i quali Niccolò (da alcuni identificato con Niccolò dei Salimbeni) che saputo essere prossima la fine del mondo decisero di godersi la vita affrettandosi a spendere il molto denaro posseduto. Furono soprannominati la Brigata spendereccia (o godereccia) e il nome di Niccolò venne legato ai chiodi di garofano che avrebbe fatto importare dall’Oriente per aromatizzare la selvaggina. Secondo l’interpretazione del Landino, commentatore quattrocentesco, il giovane senese fece addirittura arrostire la carne non su legno ma su brace di chiodi di garofano per mandare in fumo una cifre astronomica.

Nel Medioevo si faceva uso di un qualche tipo di chiodi di garofano, chiamati gariofili, anche per scopi terapeutici. La Scuola Medica Salernitana li valutava una vera e propria panacea, efficace per combattere la fatica mentale o la perdita di memoria. Si credeva addirittura che le arance nelle quali fossero stati conficcati dei chiodi di garofano proteggessero dalla peste e a tale scopo, a Napoli, si preparavano pastiglie con questa spezia. (Fonte: www.taccuinistorici.it)

A tal proposito merita di essere ricordata la curiosa vicenda legata al cosiddetto Olio dei Ladruncoli.

Correva l’anno 1413 e la peste bubbonica imperversava in Europa. Quattro ladri furono catturati e accusati di rubare ai morti e alle vittime moribonde. Durante il processo il magistrato offrì loro la clemenza se avessero rivelato come avessero fatto a resistere all’infezione, mentre realizzavano atti così spaventosi. I quattro raccontarono allora che erano profumieri e commercianti di spezie e che avevano sfregato sulle proprie mani, orecchie e tempie una miscela speciale di erbe aromatiche, tra le quali il chiodo di garofano e il rosmarino. Ne derivò una formula chiamata, appunto, Olio dei ladruncoli ed elaborata sulla base di ricerche condotte sui metodi dell’erboristeria del XV secolo.

A partire dal XVI sec. i chiodi di garofano iniziarono ad essere importati direttamente dagli europei grazie ai portoghesi di ritorno da Timor Est e dagli olandesi, che ne scoprirono un’ottima fonte nell’isola di Zanzibar e alle Maldive. Come già per la cannella essi divennero i principali importatori della spezia, tra le più amate e tra le più care. Gli olandesi e i belgi ne ricavarono successivamente l’olio essenziale che divenne un componente molto amato dalla cosmesi, che nei due paesi fiorì grazie anche al suo prezioso contributo.

Questa spezia, dal profumo e dall’aroma così singolare, divenne sicuramente uno dei prodotti più ricercati e cari del tempo. I medici consigliavano di metterla in infusione nel latte perché avrebbe mirabilmente aumentato le forze di Venere. I chiodi erano considerati infatti alla stregua di potenti afrodisiaci, tanto che il loro uso veniva proibito ai religiosi appartenenti ai vari ordini monastici.

I trattati medici dell’Ottocento continuarono a ritenere i chiodi di garofano validi a curare l’impotenza e ottimo rimedio anestetico da introdurre all’interno di un dente dolorante o sopra una ferita indolenzita.

Dalla droga si estrae infatti un olio essenziale considerato uno dei rimedi migliori contro stanchezza e depressione: è un ottimo tonico e un corroborante, da utilizzare in periodi di stress che danno stanchezza e spossatezza. In aromaterapia il tè di chiodi di garofano é consigliato nell’ultimo mese di gravidanza per rinforzare la muscolature dell’utero. Si ritiene inoltre che il profumo del chiodo di garofano riscaldi l’anima e allontani la malinconia, risvegli le passioni e faccia tornare la voglia di vivere; a tale scopo si può impiegare per la preparazione di un bagno caldo o per la doccia, come rivitalizzante.

Riguardo alle proprieta’ terapeutiche, l’essenza d’olio che si ottiene dai chiodi di garofano viene usato molto in odontoiatria, per le sue proprieta’ anestetiche e antisettiche: e’ utile per calmare il mal di denti, per disinfettare il cavo orale e profumare l’alito (a tale scopo si consiglia 1 goccia di olio di chiodi di garofano ed 1 di salvia su un batuffolo di cotone da applicare sulla parte dolente). Ottimo antivirale ed antibatterico è consigliato contro cistiti, faringiti, tonsilliti, coliti batteriche enterocoliti virali e spasmodiche (a questo proposito si può utilizzare durante i viaggi esotici poiché blocca gli effetti intestinali tipici). E’ anche un ottimo stimolante di calore, eccellente quindi per le persone che hanno cattiva circolazione periferica.

Arancia decorata con chiodi di garofano

Tra gli altri usi ricordiamo che una ciotolina di chiodi di garofano, mescolati a lavanda, artemisia e cannella, posta dentro la credenza dove teniamo pasta, pane, farina, terrà lontane le tarme ed eviterà che i vasi di vetro, i contenitori di plastica o le borse termiche, che per un po’ di tempo non vengono utilizzati, prendano un cattivo odore. In alternativa alla ciotolina i chiodi di garofano possono essere piantati sulla superficie di una mela, di un arancia o di un limone, e poi riposti nell’armadio o nella credenza.

Ma la vera sorpresa è data dal loro potere antiossidante (ORAC) tra i piu’ elevati in assoluto, con un indice di valore pari a 314446, circa 80 volte piu’ potente di una mela, che già di per sè è considerata un ottimo antiossidante. La conferma viene fornita da alcuni ricercatori spagnoli della Miguel Hernández University (UMH) di Elche che hanno indicato i chiodi di garofano come la più potente spezia antiossidante, in virtù del fatto che contengono elevati livelli di composti fenolici, in particolare eugenolo.

Juana Fernández-López, una degli autori dello studio pubblicato sulla rivista “Flavour and Fragrance Journal”, ha affermato che: “Tra le 5 differenti capacità antiossidanti che abbiamo testato, i chiodi di garofano hanno dimostrato di possedere la più alta capacità nel ridurre la perossidazione dei lipidi e di essere il miglior agente riducente del Ferro. I risultati della ricerca suggeriscono come l’uso di tali spezie tipiche della dieta Mediterranea, o dei loro estratti, possa essere una nuova via percorribile dall’industria alimentare, nella misura in cui non siano alterate le proprietà organolettiche dei cibi prodotti. Queste sostanze mostrano una forte capacità antiossidante, e possono dare forti benefici sulla salute.”

Il team di ricerca si è soffermato anche sugli effetti antiossidanti degli oli essenziali di altre spezie, come origano (Origanum vulgare), timo (Thymus vulgaris), rosmarino (Rosmarinus officinalis) e salvia (Salvia officinalis), con l’obbiettivo di favorire l’aggiunta di tali spezie nei prodotti alimentari, in particolare nella carne, come antiossidanti naturali, al posto di quelli sintetici.

“L’ossidazione dei lipidi è una delle principali ragioni per cui i cibi deteriorano”, continua Fernández-López, “e causa una significativa riduzione del loro valore nutrizionale, oltre alla perdita del sapore originario”. Queste alterazioni conducono ad una riduzione della durata della vita dei prodotti alimentari finiti: per evitare tale deteriorazione, l’industria alimentare impiega antiossidanti sintetici nel processo produttivo. Ovviamente, poichè questi sono composti chimici sintetici, vi sono molti interrogativi riguardo alla loro potenziale tossicità e a possibili effetti collaterali.

Lo studio condotto dai ricercatori spagnoli potrebbe essere molto importante ad esempio nell’applicazione di sostanze antiossidanti in alimentazione o nella conservazione dei prodotti industriali, per i quali oggi si usano solo sostanze sintetiche: l’alternativa dei chiodi di garofano, oltre ad essere naturale ed economica, risulterebbe così soprattutto utile e preservare la salute dei consumatori finali. (Fonte: http://www.eurekalert.org)

Il massiccio impiego alimentare dei chiodi di garofano andrebbe collocato a partire dal XVIII sec. e in cucina essi occupano tuttora un posto di primissimo piano, specie negli arrosti classici, ma accompagnano anche marinate di selvaggina, brodi (in particolare di pollo o gallina) e talvolta formaggi stagionati; si sposano bene anche con alcune verdure dolci, come cipolle, cipolline e carote.

Sono utilizzati nei dolci e nella frutta cotta, per aromatizzare il famoso vin brulè, ma anche nelle preparazioni a base di carne a lunga cottura (stracotti, salmì, stufati) e nelle conserve; rappresentano inoltre uno degli ingredienti del curry e del “garam masala” (una mistura di spezie tipica della cucina indiana e pakistana).

Tra i piatti più noti ricordiamo alcuni dolci di frutta, soprattutto di mele, pandolci e panpepati, biscotti, creme e farciture, liquori e vini aromatici.

Sono usati per aromatizzare il tè, alcuni infusi e nelle tisane, vengono utilizzati anche per preparare bevande corroboranti e scaldanti da bere nei periodi invernali.

Non possiamo concludere questa nostra ampia carrellata sulle proprietà e le virtù dei chiodi di garofano senza aver prima fatto cenno almeno ad una delle tante ricette tipiche salentine in cui la spezia viene utilizzata, quella dei Mustaccioli (altrimenti noti come Scaiozzi).

Ingredienti:

1 kg di farina, 1 kg di mandorle, 800 gr di zucchero, 2 chiodi di garofano, un pizzico di cannella, 100 gr di olio extravergine di oliva, la scorza grattugiata di un limone, la scorza grattugiata di una mandarino, 5 uova, 6 cucchiai di cacao, 2 bustine di lievito, latte, 100 gr di ammoniaca, rhum.

Preparazione:

Si macinino i chiodi di garofano e si tengano da parte. Si tostino le mandorle in forno e si tengano da parte. Si faccia scaldare l’olio in una casseruola con le scorze grattugiate degli agrumi. Si setacci la farina a fontana sulla spianatoia, si mettano al centro il succo degli agrumi e le rispettive scorze grattugiate, i chiodi di garofano macinati, un pizzico di cannella ed il cacao. Si faccia un primo impasto quindi si rifaccia una fontana e si metta al centro l’ammoniaca sciolta con un po’ di latte caldo, l’olio che è servito per scaldare le scorze di agrumi con tutti i residui degli stessi, le mandorle tostate e rese in granella con un frullatore, le due bustine di lievito ed un bicchierino di rhum. Si impasti bene il tutto e quando gli ingredienti siano ben amalgamati tra loro, con un impasto che non risulti tanto duro (nel qual caso unire un po’ di latte), si facciano i mustazzoli, di forma rotonda o allungata; si poggino sulla placca del forno leggermente unta di olio e spolverata di farina e si metta in forno gia caldo a 170° per 25 minuti.

Una volta cotti rivestirli col fondente al cioccolato…e buon appettito a tutti!

Testo di: Francesco Lacarbonara

Articolo già pubblicato dall’autore sul sito della Fondazione Terra d’Otranto al quale si rimanda per i crediti e le referenze fotografiche.